マスターデータ統合における次の一手~MDMの3つの型~

-

インプットポイント

-

- MDMの3つの型について知ることができる

- 自社に即したMDMの型を選ぶことができる

以前執筆した記事で、マスターデータマネジメント(MDM)について触れました。

■過去の記事はこちらからお読みいただけます。

→https://www.firstdigital.co.jp/magazine/1068/

この記事では、MDMの基本的な考え方や、その重要性について説明しました。

今回はそこからさらに一歩進んで、MDMを実際に導入する際に考えるべき、最初のステップについてお話します。この記事を読むことで、MDMの導入に向けた、具体的な検討に入ることができます。

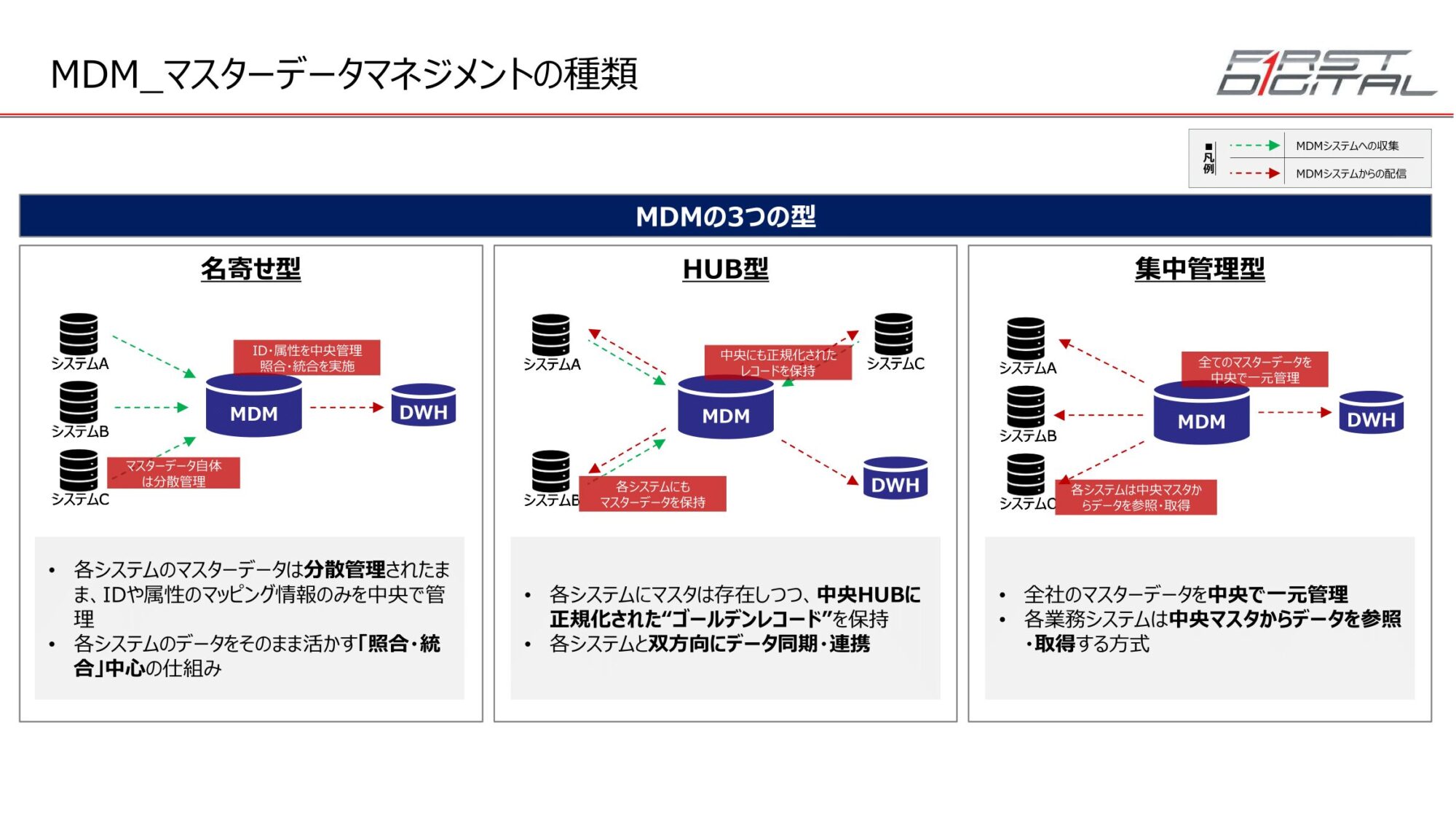

MDMの3つの型~どんなMDMを作るか?~

前回の記事では、「MDMは全社のマスタを一箇所にまとめる仕組みである」とご説明しました。

社内でバラバラの状態のマスターデータを統一させて、ステークホルダーが共有のデータを使えるようにしよう、というのがMDMの基本的な考え方です。

そのような考えのもとで構築されるMDMですが、実は、MDMには様々な「型」が存在します。

MDMの「型」は技術的なトレンドではなく、どのような“運用思想”でマスタを扱っていくか、という設計上の選択肢です。

そのため、MDMを導入する際には、まずは自社に即したMDMの“型”は何かを考える必要があります。

1.名寄せ型:ID/属性のみ中央管理

名寄せ型は、MDMシステムでIDや属性のみを中央管理するような方式です。この型の特徴は、各システムのマスターデータは分散管理されたまま、という点です。

既存のマスターデータをそのまま使うことができるため、導入コストが低く、マスタ統合の初期段階として用いられやすい形です。

一方で、中央にマスターデータの正本が無いため、整合性の担保には限界があります。また、即時的な一元更新が難しいため、部門ごとに異なる定義のまま運用される可能性も秘めています。

2.HUB型:中央に正規レコード+双方向連携

HUB型は、各システムにマスタを持ちつつも、中央HUBに正規化された“ゴールデンレコード”を保持するような方式です。この型の特徴は、各システムと双方向にデータを同期・連携させる、という点です。

中央で一元管理されたデータも保持しながら、各部門でも自由にマスターデータを保持することができるため、正規化されたデータもありながら、柔軟な現場での運用体制を保つことができます。

一方で、この型はシステム間の同期設計が複雑になりやすく、中央HUBと各システム間のデータの整合性の維持にコストがかかるのも特徴の一つです。

3.集中管理型:中央で完全一元化

MDMにおける最後の型は、集中管理型です。集中管理型は、その名の通り全てのマスターデータを中央で一元管理するような方式です。この型の特徴は、各業務システムは、集約された中央マスタから全てのデータを参照・取得する点です。

データの品質や統制力が最も高く、一元管理されているため、データ改ざんや重複のリスクも低く、ガバナンス強化にも最適です。

一方で、既存システムを導入している企業にとっては、改修の負荷が大きく、初期導入コストが掛かりやすいというデメリットがあげられます。また、中央のマスタにシステム的なトラブルが生じた際には、全システムに影響が及ぶというリスクもはらんでいます。

どの型を選ぶべきか?選択の4つの観点とは

ここからは、実際にMDMを導入する際にどの型を選ぶべきか、複数の比較観点をお伝えします。

1.組織構造/ガバナンスの成熟度

1つ目の観点は「組織構造/ガバナンスの成熟度」です。

- 事業部や子会社が複数存在しており、かつある程度各事業部/子会社が自律的に動いている場合には、「現場の自由」を維持しやすい名寄せ型/HUB型が適しています。

- 一方で、全社共通のプロセスやルールが既に根付いている場合には、集中管理型でも十分に運用可能な可能性があります。

2.既存システムの構成・改修余地

2つ目の観点は、「既存システムの構成・改修余地」です。

- レガシーシステムが複数存在しており、改修のコストが高くなる可能性がある場合には、まずは名寄せ型で段階的にカバーしていくことが理想です。

- 一方で、一部の主要システム(ERPやSFA等)の刷新が決まっており、全体最適を図れる場合にはそこを起点としてHUB型で統合を進めていく方向も適しています。

3.データの利活用目的

3つ目の観点は、「データの利活用目的」です。

- MDMの目的が「分析」の場合には、まずは名寄せで分析に使える状態を整える、名寄せ型で十分なケースが多いです。

- MDMの目的が「業務プロセスの横串での標準化」の場合には、集中管理型でガバナンスを強める設計が適しています。

- MDMの目的が、上記の中間として「分析も業務もバランスよく整えたい」場合には、組織全体の合意形成が取りやすいHUB型が適しています。

4.投資フェーズ・予算感

4つ目の観点は、「投資フェーズ・予算感」です。

- MDM構築にあたり、最初から大規模な投資が難しい場合には、名寄せ型でコストを抑え、効果が出てから次のフェーズに投資する、という段階的な構築戦略が適しています。

- 一方で、既に標準化が進んでおり、予算も潤沢に用意可能な状態であれば、他の型の選択肢も取ることが十分に可能となります。

以上の4つの観点から、自社に最適なMDMの型を選択することが必要です。

型の選択はスタート地点。合意形成を図り検討を前に進めていくことが必要

ここまでの内容で、MDMも複数の型が存在しており、自社に即した型を選択する必要があることをご理解いただけたかと思います。方式の選定は、導入のゴールではなく、むしろその後の運用設計やデータガバナンスを考えるためのスタート地点です。

この後の作業としては、各事業部との合意形成を図りながら、各マスタを照らし合わせて、最適なマスターデータを作り上げていく検討業務が必要となります。

一方で、複数のステークホルダーが存在していることから、各部署との調整の難航によって、検討がペンディングしてしまうことも往々にして起こり得ます。そういった際には、外部の手を入れて検討を前に進めることが必要となります。

実際に弊社でも、昨今ではMDMに関するご相談を頂戴することも増えています。MDMに関する案件の知見も多分に有しておりますので、なにかお困り事があればお気軽にファーストデジタルまでご相談ください。

Profile