【事例紹介】戦略策定事例:リニューアルブランドのコミュニケーション戦略策定(前編)

-

インプットポイント

-

- コミュニケーション戦略を策定する際のプロセスが分かる

- コミュニケーション戦略を策定する際に役立つフレームワークが分かる

- 独占市場に参入する際のブランディング戦略策定に役立つ考え方が分かる

ファーストデジタルでは、クライアントが対峙しているエンドクライアントに対するご提案の支援をお手伝いするようなコンサルティング案件も手掛けております。それらの案件には「プロジェクト支援型」と「伴走型」の2つのタイプがあります。それぞれの定義は以下となりますが、「伴走型」の方が、クライアントと一緒にエンドクライアントの課題に向き合う密度がより濃く、コンサルティング/デジタル領域にこだわらず、より柔軟で主体的な対応が求められます。

- プロジェクト支援型:期間・テーマ等のプロジェクト要件が事前に固まってから依頼を受ける案件

- 伴走型:クライアント組織に入り込み、一緒にプロジェクトメイクしていく案件。

今回は、私が従事した「コミュニケーション戦略策定」というテーマに関する伴走型提案支援案件事例を2回に渡ってご紹介します。「コミュニケーション戦略策定」に携わるご担当者の方は、以下のようなお悩みを持った事はありませんか?

- 4P・3C・SWOTなど戦略の色々なフレーム自体は知っているが、コミュニケーション戦略にどう生かすかピンとこない。

- 「戦略」という用語が色々な場面に使われるため、「コミュニケーション戦略」として検討すべき要素がわからない。

- 広告代理店から提案される「キャッチコピー/キービジュアルでまとめられた『戦略コンセプト』」は一見よさげに見えるが、施策開発フェーズでどう施策に落ちるのかよくわからない/後から提案される施策が戦略に沿っているかどうかの判断が難しい。

本記事を読むことで、そんなお悩み解決の一助になればと思います。

【案件の背景】メガ競合と対抗するためのリブランディングリニューアル

クライアントは広告代理店で、エンドクライアントの健康食品通販事業を、新規顧客獲得からCRMまで一貫したコミュニケーションを総合サポートしていました。クライアントには1年以上前から伴走型支援を実施しており、エンドクライアントのビジネス課題を幅広く熟知できている状態でした。

今回ご紹介する案件事例は「大規模リニューアルを行う健康食品商品のコニュニケーション戦略の策定」となります。発売当初は機能性表示食品の取得を機に売上を順調に伸ばし、通販事業の主力商品でしたが、厳しい競合環境により徐々に売上が減少し、近年は広告投資ができなくなるほど衰退した商品でした。ある競合商品が圧倒的なシェアを占める1強状態の市場環境だったのですが、その競合商品と似たようなターゲティング/ポジショニングで戦い続けた事が衰退を招いた要因でした。そのため、「圧倒的な認知と市場シェアを持つ競合商品に対して如何に戦うか?」が今回リニューアルの大きな課題でした。

また、今回のリニューアルでは、対象商品とは別のブランド傘下に入る形での商品名/パッケージの変更等のリブランディングが、最大のポイントでした。今回傘下に入る親ブランドは対象商品と異なる市場カテゴリーで存在感を確立しており、対象商品とは一見イメージが一致しづらいものでした。そのため、「親ブランドの認知者からも違和感を感じさせない商品イメージのポジショニング」も重要な課題の一つでした。

つまり、「競合との差別化をしつつ、親ブランドとのシナジー効果を最大化する“ポジション”の確立」が今回のコミュニケーション戦略策定の課題と言えました。次章では、この課題を解決するために行なった「『戦略』の定義設定」についてご紹介します。

【解決の方向性】策定方針をクリアにする「戦略」定義の設定

「戦略」という言葉は、ビジネスの様々な場面でよく使用される用語であり、定義が明確に固定されているわけではありません。そのため、「コミュニケーション戦略」といっても人によって思い浮かぶ要素の粒度がまちまちなので、「どこまで定義すればステークホルダー全員が納得感ある戦略が策定できるか」が、まず乗り越えるべき壁でした。

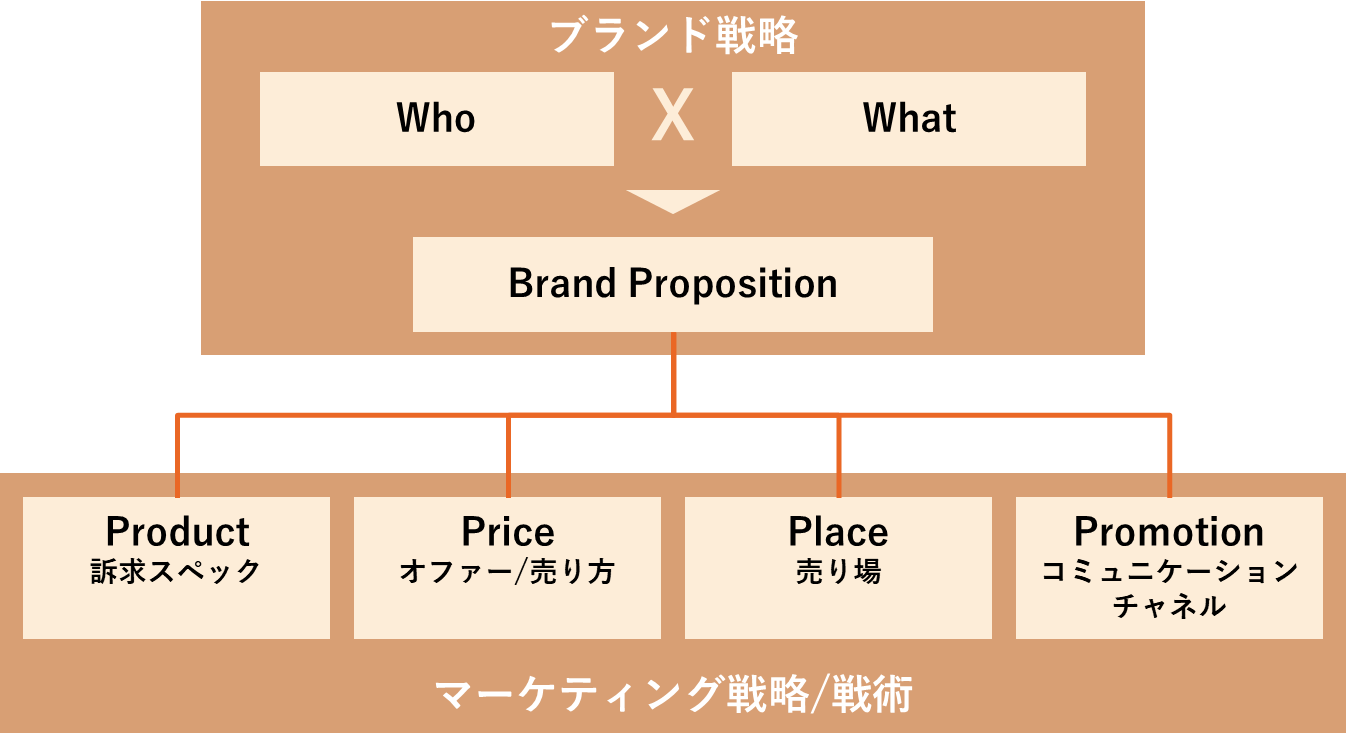

そこで、「コミュニケーション戦略」を「ブランド戦略」と「マーケティング戦略」の2つに分け、それぞれどういった要素で構成するかを定義する事で今回の策定方針を設定しました。また、それぞれがどのような関係性になるかの全体像を明確化しました。そして、戦略に対して施策がどうつながっていくかをイメージしやすいように、「マーケティング戦略」は「戦術」まで踏み込み「マーケティング戦略/戦術」として今回の方針のスコープに盛り込みました。

今回の各戦略/戦術の策定方針とそれらの関係性を表す全体像は以下の通りです。

①ブランド戦略

「ブランド戦略」を構成する “Who X What” を競合商品と比較しながら設定。

競争優位となりうる “Brand Proposition” を設定。

②マーケティング戦略

“Brand Proposition”を確立するための「マーケティング戦略/戦術」を4Pの視点で設定。

戦略策定の詳細についてはお伝えしたい事が多いため、今回の記事では「ブランド戦略」の策定プロセスを次章以降でご紹介し、「マーケティング戦略/戦術」については次回の記事で別途ご紹介いたします。

【ブランド戦略策定❶】分析要素と全体像を可視化する「戦略フレーム」の提示

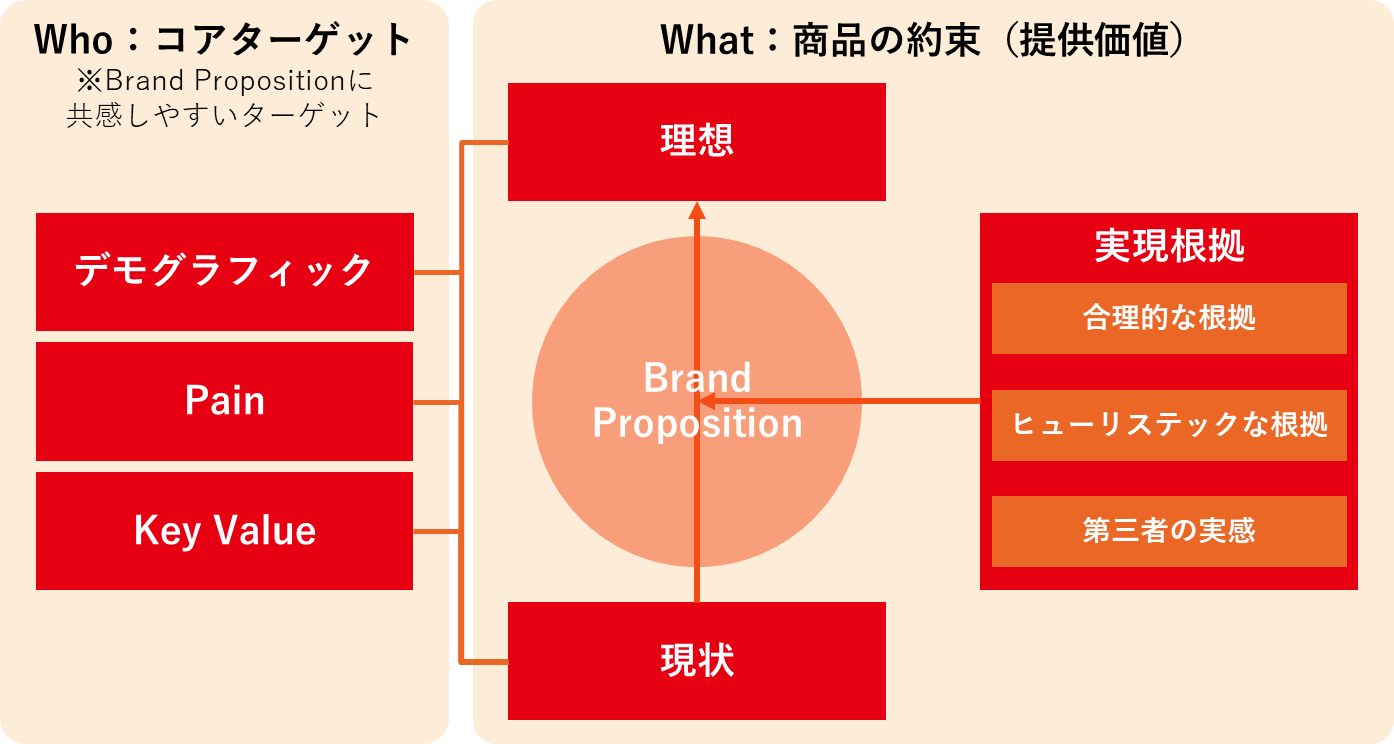

ブランド戦略を策定するにあたり、前章で紹介した構成要素であるWho・What・Brand Propositionをどのような要素で細分化し定義すべきかを、今回の背景/課題を踏まえて、以下のような戦略フレームを設定しました。

まず、“Who”ですが、「”Brand Proposition”に共感しやすいコアターゲット」として、今回は以下3つの要素で設定しました。

- デモグラフィック:性別、年齢、居住地域、所得、など人口統計学的な属性の総称

- Pain:機能性ベネフィットにつながるお悩み

- Key Value:エンドベネフィットにつながる価値観

2・3は1のデモグラフィックの対となるサイコグラフィックな要素ですが、今回はエンドベネフィットが競合商品との差別化の肝となる可能性があったため、より細分化して設定をしました。

上記3要素は”What“の要素である「現状」・「理想」を規定するもので、”Who“の解像度が上がれば上がる程、”What”がよりクリアになる特徴を持っています。

次に、“What”ですが、「商品の約束/提供価値」として、「現状」・「理想」・「実現根拠」の3つの要素で設定しています。これらは、今回の課題を踏まえていうわけではなく、普遍的な要素であり、以下の様な特徴があります。

- 「『現状』と『理想』の差は『実現根拠』で埋められる」と顧客に信じさせる事ができれば、その差が「商品の価値」となるため、「その差が大きいほど『商品の価値』は高くなる」と言える。

- 「『現状』と『理想』の差が『購入に必要な価格/労力』に見合うか」を判断するのが「価値評価」というファネルであり、そのファネルを越えると購入という「意思決定」に至る。

- 「実現根拠」には以下3つの種類があり、それぞれをどれ位きちんと顧客に伝える事ができるかによって「『現状』と『理想』の差を埋められるか」の信憑性が変わってくる。

- 合理的な根拠:論理的に納得感がある客観的な証拠や裏付け

例)成分/メカニズム/実験結果エビデンス etc. - ヒューリスティックな根拠:論理的でなくとも、経験則や直感でなんとなく信じてしまう根拠

例)売上実績/継続意向度/ブランドイメージ etc. - 第三者の実感:2の根拠に違いが、人からの推奨という事でより共感しやすい根拠

例)愛用者の口コミ/権威者の推奨/第三者の評価レビュー etc.

最後に“Brand Proposition”ですが、「コアターゲットが共感する商品イメージ」として、”What”の要素を要約して一言でまとめた「コンセプト」として設定します。そして、”Who” の要素が “What” の「現状」と「理想」 を規定するという点も踏まえ、上図では全体の真ん中に配置しています。また、「コンセプト」は対象商品単独で規定するものではなく、競合商品など他商品との立ち位置の違いを表す「ポジショニング」を意識して設定する必要があります。

上記の戦略フレームを提示する事で、戦略策定のための分析項目および戦略の全体像をイメージさせ、今回の戦略策定方法に対して、エンドクライアントに納得感を持たせる事ができました。また、戦略提案が終わった後のディスカッションにおいても、戦略フレームの切り口で発言が行われるため、議論がスムーズに建設的に行われる効果をもたらしました。

次章では、「上記の戦略フレームを用いて、ブランド戦略の構成要素である“Who”と”What”を策定する」プロセスについてご紹介していきます。

【ブランド戦略策定❷】比較分析による”Who”と“What”の戦略要素の策定

前章でご紹介した戦略フレームを用いて「競合商品との比較分析」をする事で、各検討事項において、「どの情報を立たせる事で、競合商品と差別化できるか?競争優位を獲得できるか?」という事が明らかになっていきます。

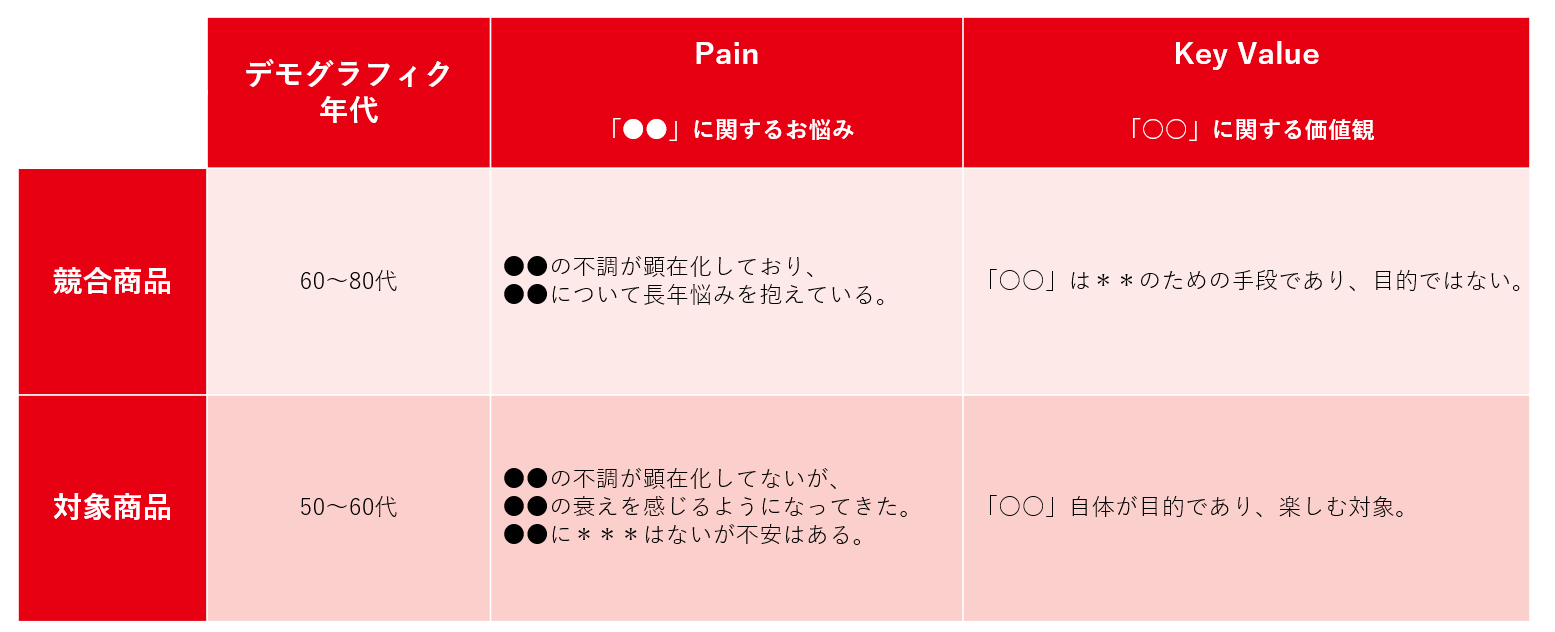

表頭に「戦略フレームの検討項目」を、表側に「競合商品と対象商品」を並べた一覧表を作成し、“Who”・“What”をそれぞれ比較分析していきます。商品情報や市場/顧客調査データ等を用い、極力ファクトに基づいた分析を行う事も、納得感を上げるポイントの一つです。

”Who”に関しての今回の比較分析一覧は以下の通りです。

※内容が特定できない様に、一部伏せ字にしています。

※「デモグラフィック」については、今回差がでた「年代」だけに記載を絞っています。

上記比較分析の結果、以下のようなターゲット像が見えてきました。

- 「50代からの****に対するエントリー層」が、今回のターゲットとなるデモグラフィック。

- 「『●●』の不調は顕在化してないが、衰えに不安を感じている」が、今回のターゲットPain。

- 「『○○』自体が楽しむ対象」が、今回のターゲットKey Value。

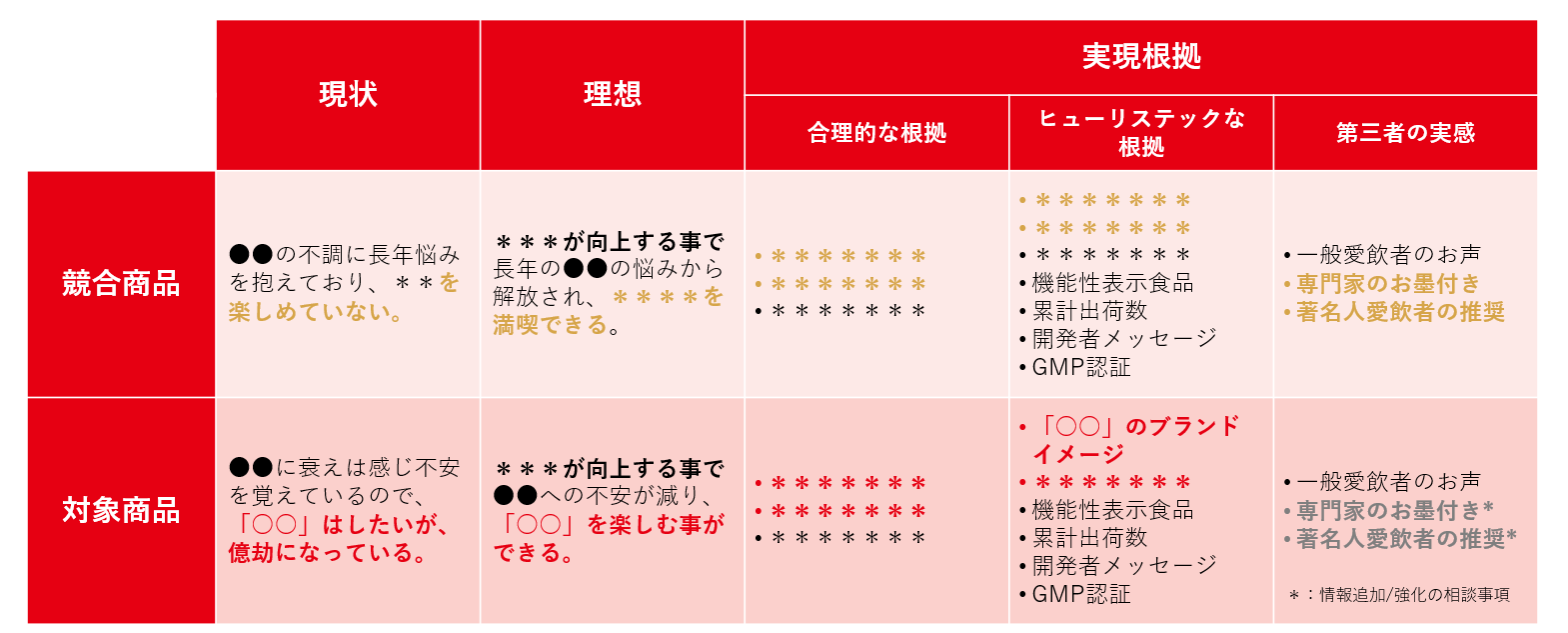

次に、“What”の比較分析です。

上記比較分析の結果、以下のようなコミュニケーションで訴求すべき「提供価値」が見えてきました。

- 現状/理想の競合商品との違いは、「●●のお悩みの深刻度」と「『○○』に対する価値観」。

- 理想の中の機能性ベネフィットに大きな違いはなく、ほぼ同じ。

- 実現根拠の「ヒューリスティックな根拠」と「第三者の実感」には強化の余地あり。

「親ブランドのシナジー効果を最大化する」という課題から、エンドクライアントも訴求したい事のイメージは依頼当初からなんとなくはあったものの、はっきりとはしてなかったそうです。それが、今回の戦略フレームの検討事項毎に改めて細かく競合商品と比較分析する事で、「なんとなくぼんやりしていたイメージが、非常に整理されて言語化された」という所感を持たれたそうです。

次章では、上記の分析を踏まえた「”Brand Proposition”を設定する」プロセスについてご紹介します。

【ブランド戦略策定❸】ポジショニングマップ作成による競争優位な”Brand Proposition”の設定

”Brand Proposition”とは「コアターゲットが共感する商品イメージ」です。その商品イメージを競争優位なものにするには、今回は以下の条件を持つ必要があります。

A ) ”What”の3要素を要約している

B ) 競合商品と被らない

C ) 親ブランドのイメージの恩恵を受けている

BとCは今回のケースで必要な条件であり、いつも遵守しなければならないわけではないですが、大体のケースであてはまる汎用性のある条件といえます。

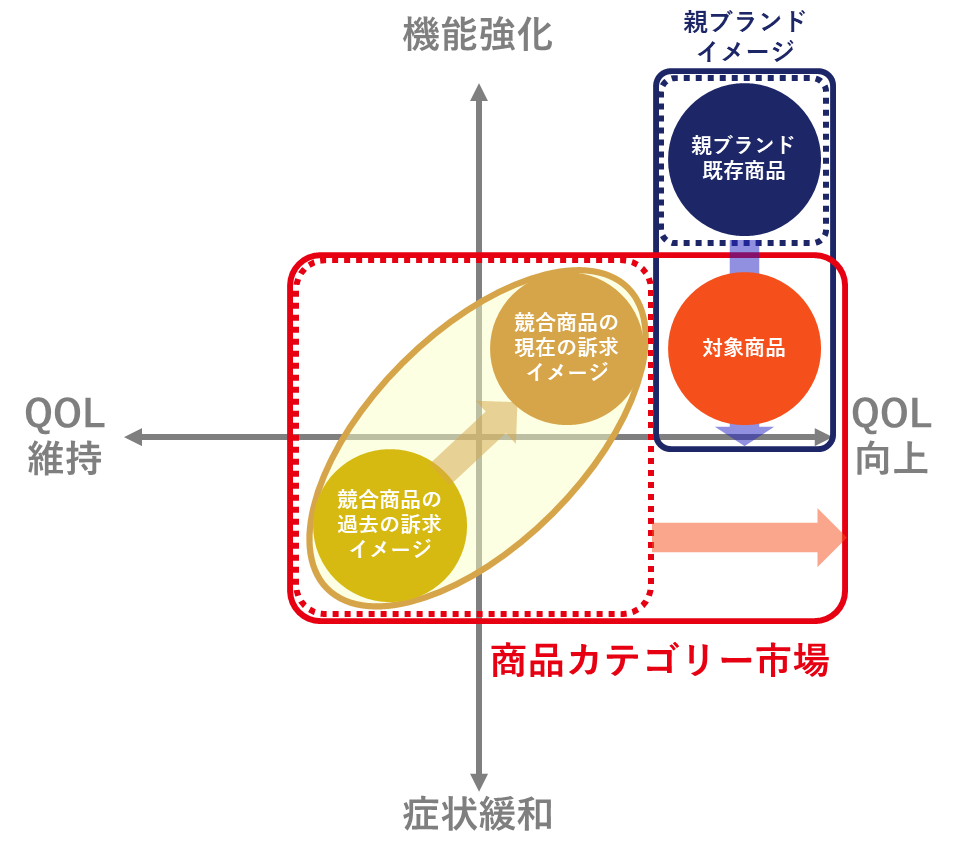

上記条件を踏まえた競争優位のある”Brand Proposition”を設定するには、「ポジショニングマップ」を描くことが重要なファーストステップとなります。今回作成した「ポジショニングマップ」は以下となります。

今回は、以下のようなプロセスを経て、ポジショニングマップを作成しました。

1.比較分析の“Who”・“What”の情報を整理し、「軸になりそうな要素」を抽出

「機能性ベネフィットに大きな違いがないので、エンドベネフットで違いを出す必要がある」事が、比較分析から見えてきたため、まず「エンドベネフィット」を軸の候補にしました。

また、「機能性ベネフィット」も軸として最もポピュラーな要素であり、今回の商品市場カテゴリーの範囲を規定する要素でもあったので候補に残しました。

尚、「年代」も違いが出た要素ではあったので、検討段階では候補に入れていました。

2.対象商品・競合商品・親ブランドの既存商品のプロットを成立させる「縦軸と横軸」を設定

競合商品はローンチから10年かけてブランドイメージを進化させてきた歴史があり、その幅広いブランドイメージと被らない様にする事を意識しました。また、対象商品・競合商品・親ブランドの既存商品の3つが同じマップの中にプロットできるようにする事も意識しました。そして、上記意識した条件を何となく満たせそうな感触をえるまで試行錯誤を重ね、「年代」を軸の候補から外し、横軸を「エンドベネフィット」に、縦軸を「機能性ベネフィット」に設定しました。

3.各商品の位置関係の説明力/納得感を上げる「軸の振り幅」を設定

以下の様な事を考慮しつつ、「軸の振り幅」を言語化するのが最後のステップとなります。

- 「対象商品と競合商品のズレ」がしっくり腹落ちできるように、横軸「エンドベネフィット」の振り幅を設定

- 「対象商品・競合商品の商品市場カテゴリー」や「親ブランドのブランドイメージ」の範囲を規定できるように、縦軸「機能性ベネフィット」の振り幅を設定

- 対の関係になるように「振り幅を表す2つのキーワード」を設定

上記を考慮し検討した結果、縦軸「機能性ベネフィット」の上下の振り幅を「機能強化↔︎症状緩和」に、横軸「エンドベネフィット」の左右の振り幅をQOL(Quality of Life)の「維持↔︎向上」に設定しました。

この「振り幅の設定」により、以下のような「商品市場カテゴリー」や「親ブランド」のイメージ拡張が今回のリニューアルで必要がある事を再認識しました。

- 親ブランド:強化する機能レベルに基づくサポート範囲を拡張

- 商品市場カテゴリー:QOLを「○○自体を楽しむ」事まで拡張

上記で描いたポジショニングマップを踏まえ、対象商品の「コンセプト」を一言のキャッチコピーに落とし込み、“Brand Proposition”を明文化して設定しました。こういった「コンセプト」のキャッチコピーもいきなり提案されると、なんとなく良さげに見えても提案ロジックに客観性が薄いと意見が分かれてしまい判断が難しいという事がよくあります。しかし、今回のように、戦略フレームの提示から始まり、ブレークダウンした構成要素の比較分析からポジショニングマップ作成までのプロセスを辿る事で、キャッチコピーの好き嫌いでなく、その「コンセプト」の妥当性について、多角的に客観性を持って議論/判断ができるようになります。

まとめ

本プロジェクトでは、「圧倒的シェアを誇る競合商品と差別化しつつ、親ブランドとのシナジーを最大化する」という複雑な課題に対し、まず「コミュニケーション戦略とは何か」を明確に定義することからスタートしました。その上で、「ブランド戦略」と「マーケティング戦略」を段階的に整理・分解し、戦略の構成要素を可視化・言語化するアプローチを取ったことが、エンドクライアントの納得感を生む鍵となりました。

特に、「戦略フレームの提示」を起点とした「比較分析」と「ポジショニングマップ活用」により、従来の思考の枠組みに囚われず、商品の持つ提供価値のポテンシャルを再定義する視点が生まれました。これにより、リブランディング後の新たなポジションを明確にし、今後のコミュニケーション施策開発におけるブレない指針を策定することができました。

次回は、本記事でご紹介しきれなかった「マーケティング戦略/戦術」について、「ブランド戦略」からの接続や「実行フェーズ」への落とし込みも含めて詳しくご紹介していきます。是非そちらもご覧いただければ幸いです。

Profile