【事例紹介】戦略策定事例:リニューアルブランドのコミュニケーション戦略策定(後編)

-

インプットポイント

-

- コニュニケーション戦略を策定する際のプロセスが分かる

- コニュニケーション戦略を策定する際に役立つフレームワークが分かる

- 独占市場に参入する際のマーケティング戦略策定に役立つ考え方が分かる

ファーストデジタルでは、クライアント企業が市場で成果を上げるためのコミュニケーション戦略づくりを、構想段階から実行計画策定まで伴走するプロジェクトを数多く手がけています。特に競争が激化する成熟市場では、「どこで戦うのか」「どう評価されたいのか」というブランドの立ち位置を明確化し、それを市場接点へ落とし込むことが成功の鍵となります。

今回の事例は、ある健康関連商品の大規模リニューアルに伴い、エンドクライアントと共にコミュニケーション戦略をゼロから再構築したものです。市場環境は既存の競合ブランドが高いシェアを持つ構図で、同じターゲット・同じ価値訴求では競争優位を築くことは困難でした。そのため、ブランドの再定義とマーケティング計画の抜本的見直しが必要でした。

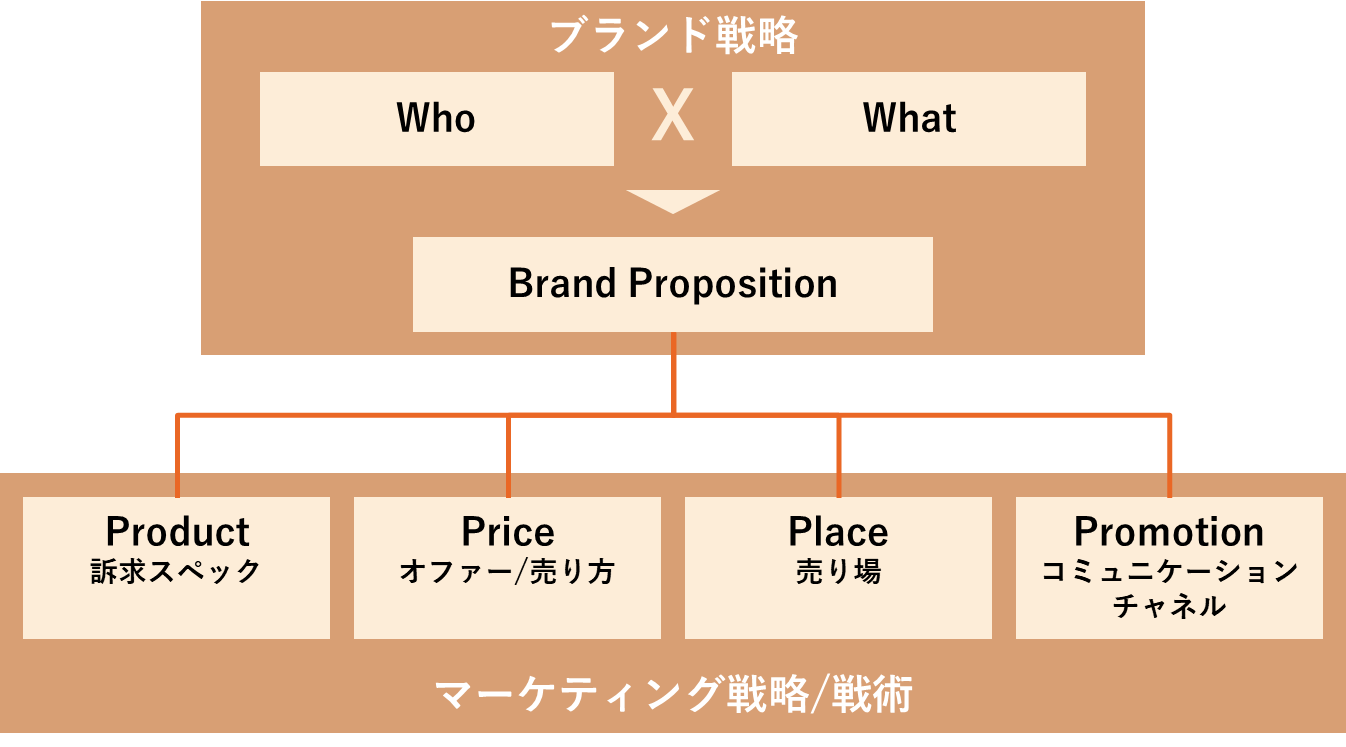

なお、本プロジェクトにおける「コミュニケーション戦略」は①ブランド戦略と②マーケティング戦略の二軸でスコープ定義しています。

本プロジェクトは、全2回構成の記事の後半です。

前編では、ターゲット像や提供価値の整理、競合比較を通じた優位性分析、そして競争優位となるBrand Propositionの設定に至るまでの流れを解説しています。

今回後編でご紹介するのは、その“Brand Proposition”を確立するための「マーケティング戦略と戦術」です。前編のブランド戦略同様、4P(Product/Price/Place/Promotion)の各領域で競合比較を行い、優位化・差別化の方向性を明確化したうえで、実行可能な施策群として設計しています。

【マーケティング戦略全体設計】4P比較分析から導く優先領域

ブランド戦略で策定したBrand Propositionを市場で機能させるためには、4Pすべての領域で一貫した戦略と戦術が必要です。そこで、各Pについて競合比較を行い、次の3つの観点で整理しました。

- 競合に勝つべき領域

- 条件面で拮抗すべき領域

- 不利を補う領域

これにより、競合商品に対して各領域でどう戦うかが明確になります 。

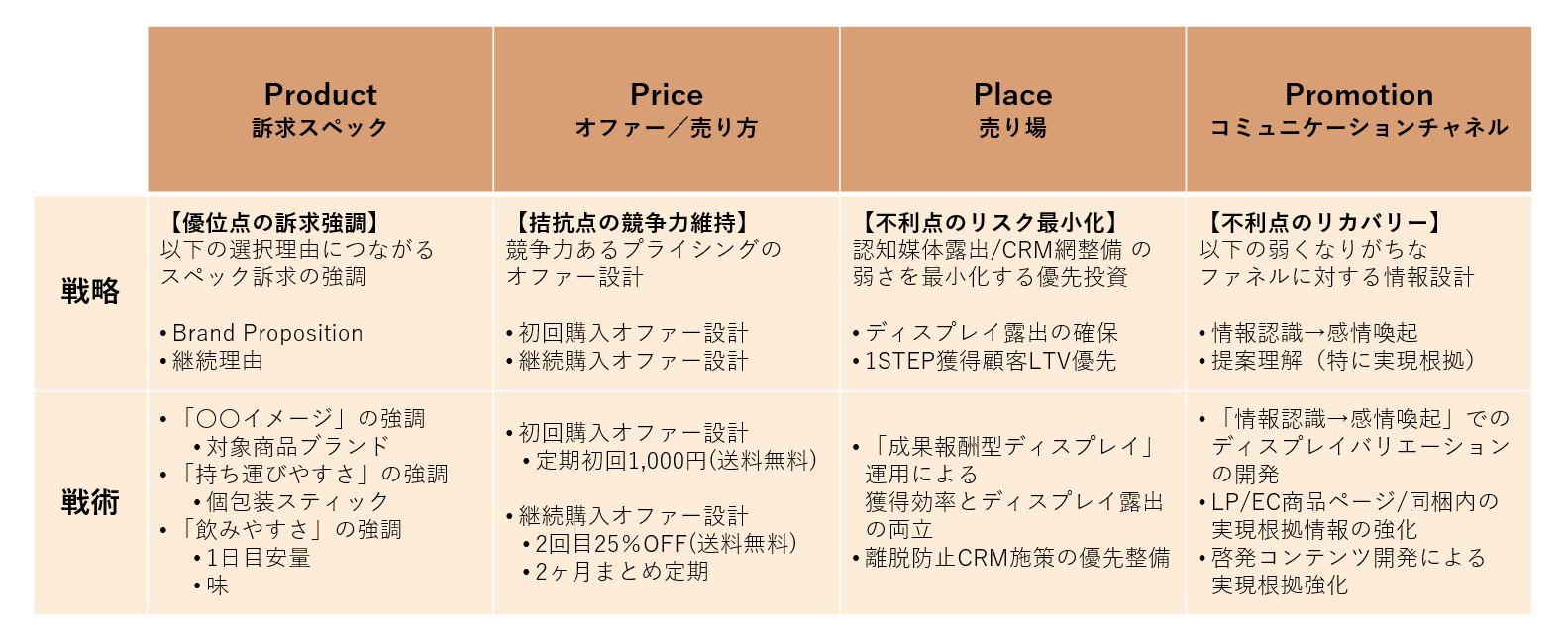

今回の全体設計では、比較分析結果をもとに各Pの戦略方針と主要戦術を明文化し、体系的に整理した「全体設計マトリクス」を作成しました。このマトリクスは、各戦術がどの課題領域に対応するかを一目で把握できるようになっており、以降の章で詳細説明している内容のサマリーとなっています。

次章からは、この全体設計に基づき、Product→Price→Place→Promotionの順でそれぞれの戦略・戦術を詳述していきます。

【Product戦略/戦術】商品選択理由につながる優位点の訴求強調

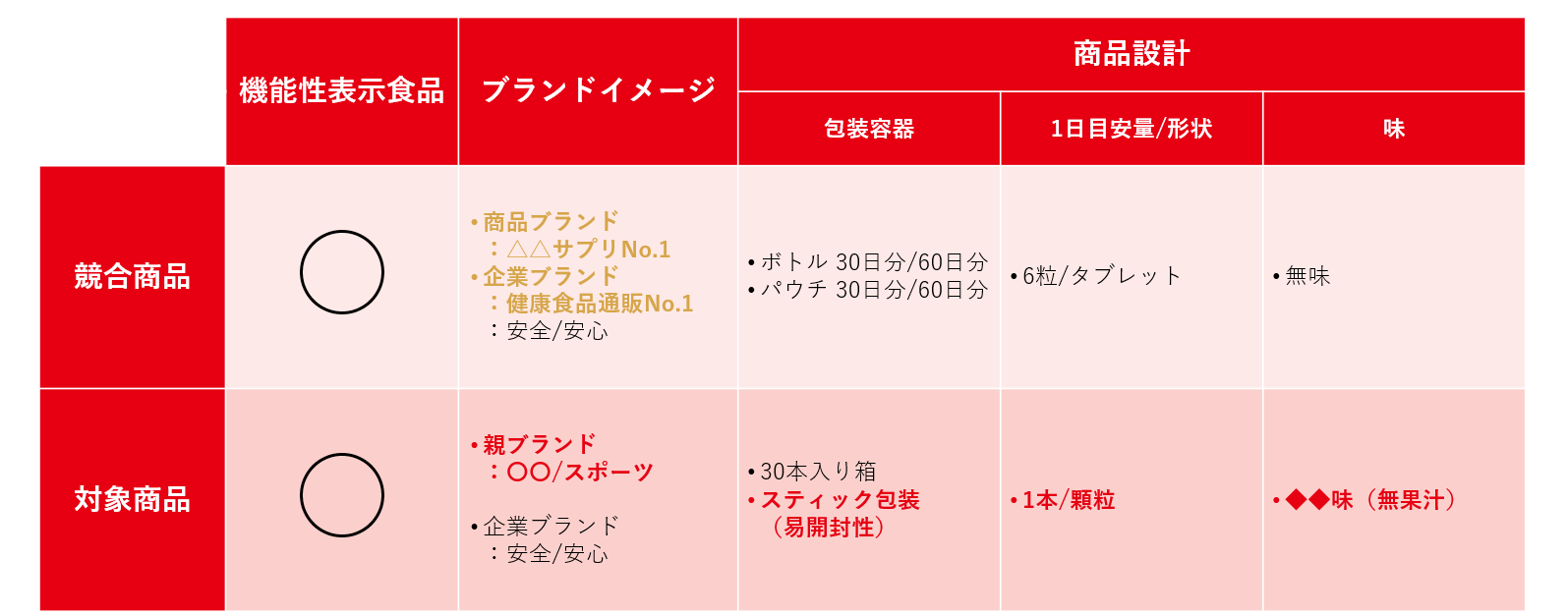

競合商品と機能性便益に大きな差がない中で、差別化の糸口を探ることが出発点でした。そこで、下記観点で比較分析を行い、生活者が「選びやすく・続けやすい」理由を特定しました。

- 機能性表示食品の有無

- ブランドイメージ

- 商品設計(包装容器・1日目安量/形状・味)

分析の結果、特に優位性が見られたのは次の2点でした。

第一に親ブランドのイメージです。親ブランドは「○○自体を楽しむ」というQOL(Quality of Life)向上のブランドイメージを市場で既に確立しており、前編で設定したBrand Propositionの裏付けになりました(前編記事参照)。

第二に商品設計特性です。スティック個包装は「持ち運びやすさ」を、1日目安量/形状/味は「飲みやすさ」を、それぞれ生み、継続利用のハードル低下に寄与していました。

これらの分析結果に基づき、戦略は「商品選択理由につながる優位点の訴求強調」と定めました。具体的には、親ブランドが既に持っている生活者の連想イメージを商品接点へと確実につなげること、そして、商品設計に内在する「使いやすさ」を継続理由へと転換することが狙いです。

その実現に向けた主な戦術は以下の通りでした。

- 親ブランドイメージを象徴するデザイン/情報資産の訴求強化

・ブランドロゴ・パッケージデザインの強調

・親ブランドの研究開発情報・製品ラインナップ情報の訴求

- 携帯性・飲みやすさを「続けやすさ」に結び付けて訴求

・スティック個包装:持ち運びに便利な点を強調

・1回1本/顆粒/◆◆味:飲みやすく続けやすい点を強調

以上のようにProduct戦略/戦術は、競合商品に対して打ち勝つための差別化を狙ったものでした。それに対し、次章では競合商品に負けない条件づくりを狙ったPrice戦略/戦術についてご紹介します。

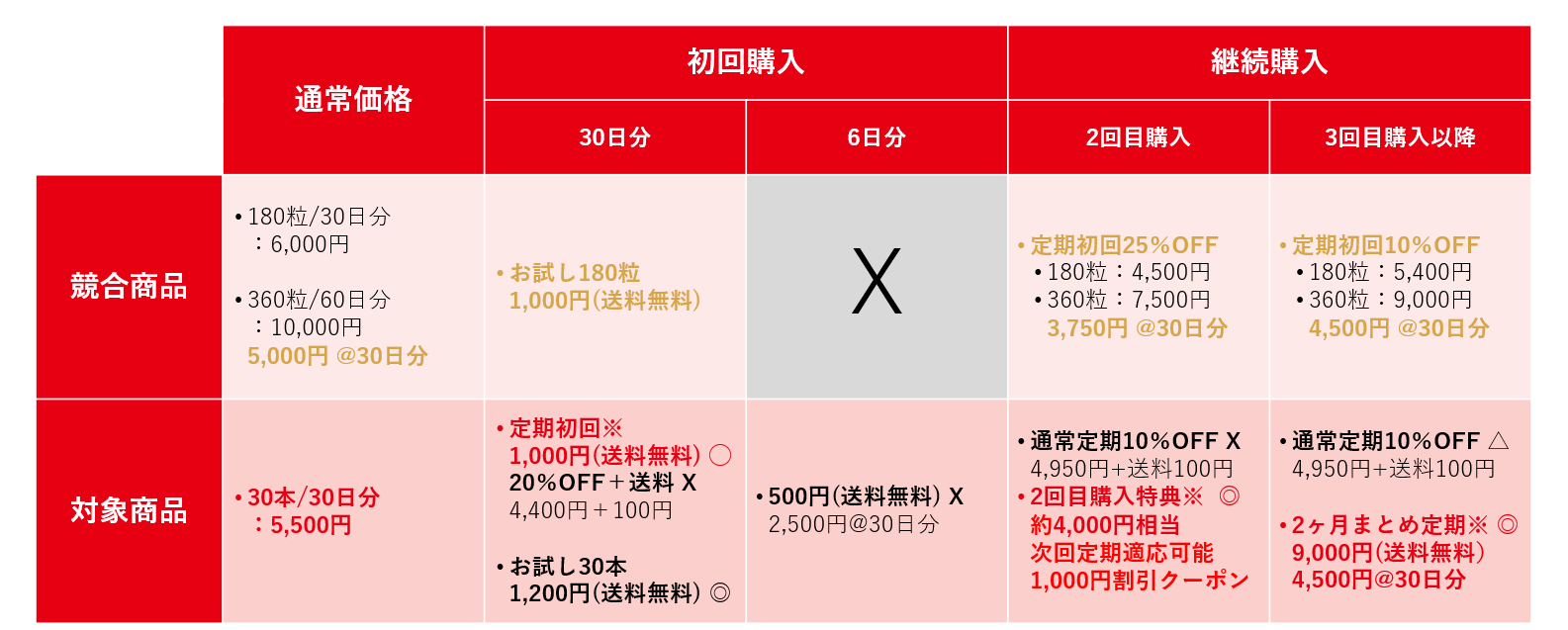

【Price戦略/戦術】競争力あるプライシングによるオファー設計

リニューアル前は、初回・継続いずれのオファーも競合商品に見劣りし、機能性便益でも大差がない中でPriceが最重要領域となっていました。そこで、下記項目で比較分析を行い、条件面の整備に着手しました。

- 通常価格

- 初回購入条件

- 継続購入条件

分析の結果、競合商品は初回購入で「お試し30日分 1,000円(送料無料)」という強力な入口条件を設定し、継続購入でも「大容量ボトル60日分 定期初回25%OFF(7,500円:3,750円@30日分)」と割安な条件を設定していました。対象商品は従来ここに対抗できておらず、初回購入・継続購入の双方で不利な状況でした。こうした背景を踏まえ、戦略は「競争力あるプライシングによるオファー設計」としました。

その実現に向けた主な戦術は以下の通りでした。

- 初回購入の強化

・30日分 定期初回1,000円(送料無料)

・30日分 お試し1,200円(送料無料)

- 継続購入の強化

・定期2回目特典の設定

・おまとめ定期オファーの導入

以上のようにPrice戦略/戦術は、競合に対して負けない条件を整えることで継続的な購買を促進するものでした。それに対し、次章のPlace戦略/戦術では、顧客接点(露出やCRM)における不利をどう最小化するかについてご紹介します。

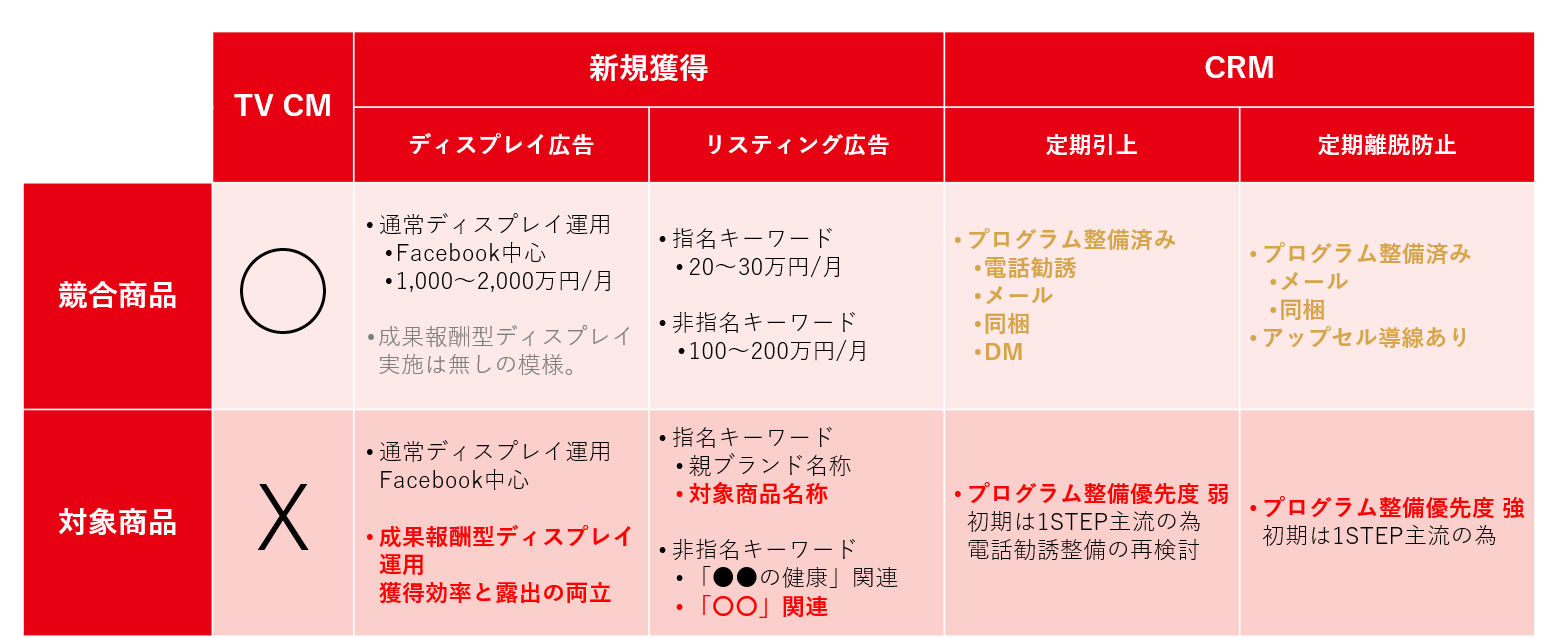

【Place戦略/戦術】露出不足とCRM弱点のリスク最小化

競合商品はTVCMによる高い認知力と潤沢な広告予算、広範なCRM網を持っていました。これに対して対象商品は露出量やCRMの整備で不利があり、特に新規獲得と継続維持の両面でリスクが確認されました。比較分析は下記観点で実施しました。

- TVCMの有無

- 新規獲得チャネル(ディスプレイ広告/リスティング広告)

- CRM施策(定期引上施策/定期離脱防止施策)

分析の結果、認知獲得の露出不足と継続顧客向けCRMの弱さが主要なリスクとして特定されました。そこで戦略は「露出不足とCRM弱点のリスク最小化」を掲げました。

その実現に向けた主な戦術は以下の通りでした。

- 成果報酬型ディスプレイ広告の導入

・TVCM予算がない状況を補完する露出強化策として、成果報酬型で獲得効率と露出を両立。

・媒体社主導のクリエイティブPDCA高速化により、ディスプレイ広告の成果報酬型モデルを成立。

- 定期離脱防止施策の優先開発

・新規獲得が1STEPであるため、定期引上用CRMは後回しにし、定期離脱防止にリソースを集中。

・予算制約下でもLTVを最大化する施策へ重点配分。

以上のようにPlace戦略/戦術は、「不利な点のリスク最小化」するためのものでした。それに対し、次章でご紹介するPromotion戦略/戦術は、「不利を補う」という同じ観点でも、「不利な点をリカバリー」となります。

【Promotion戦略/戦術】生活者ファネルの弱点のリカバリー

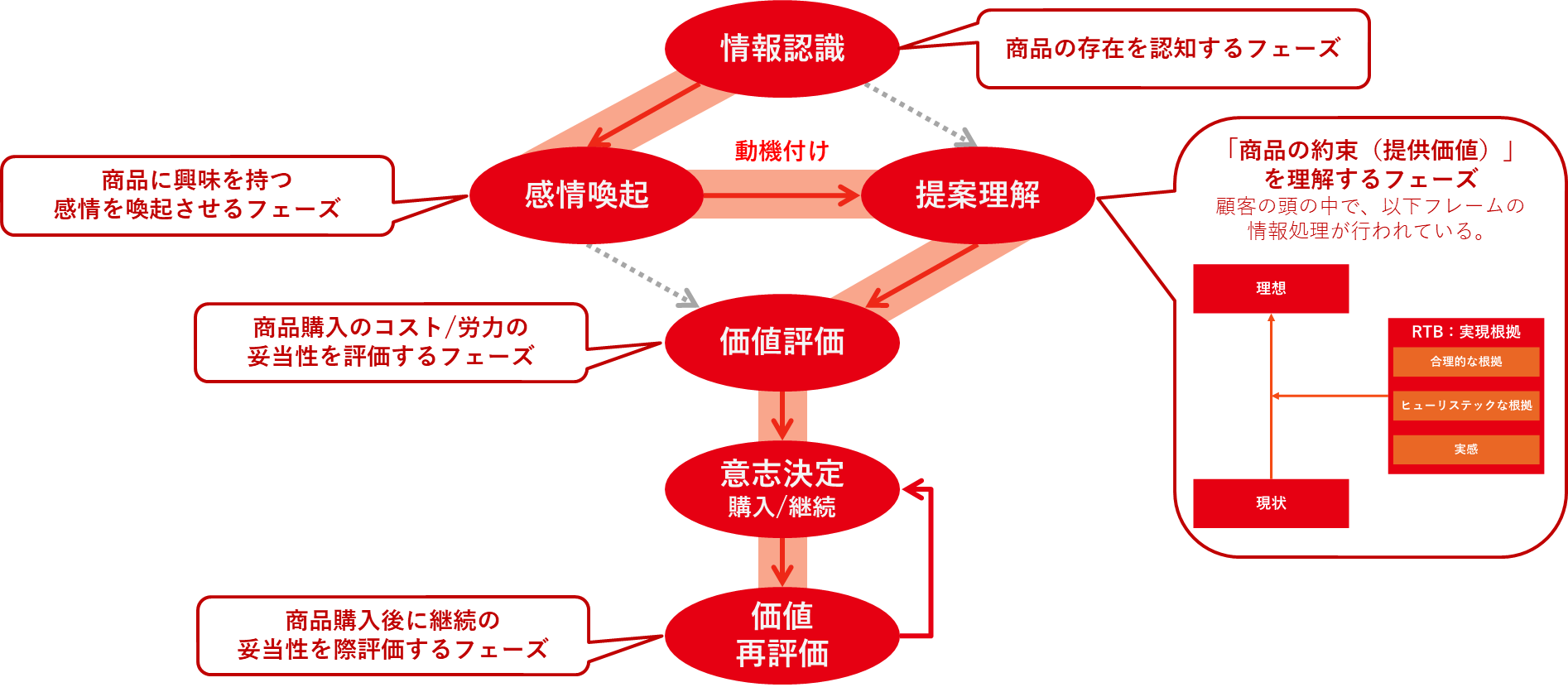

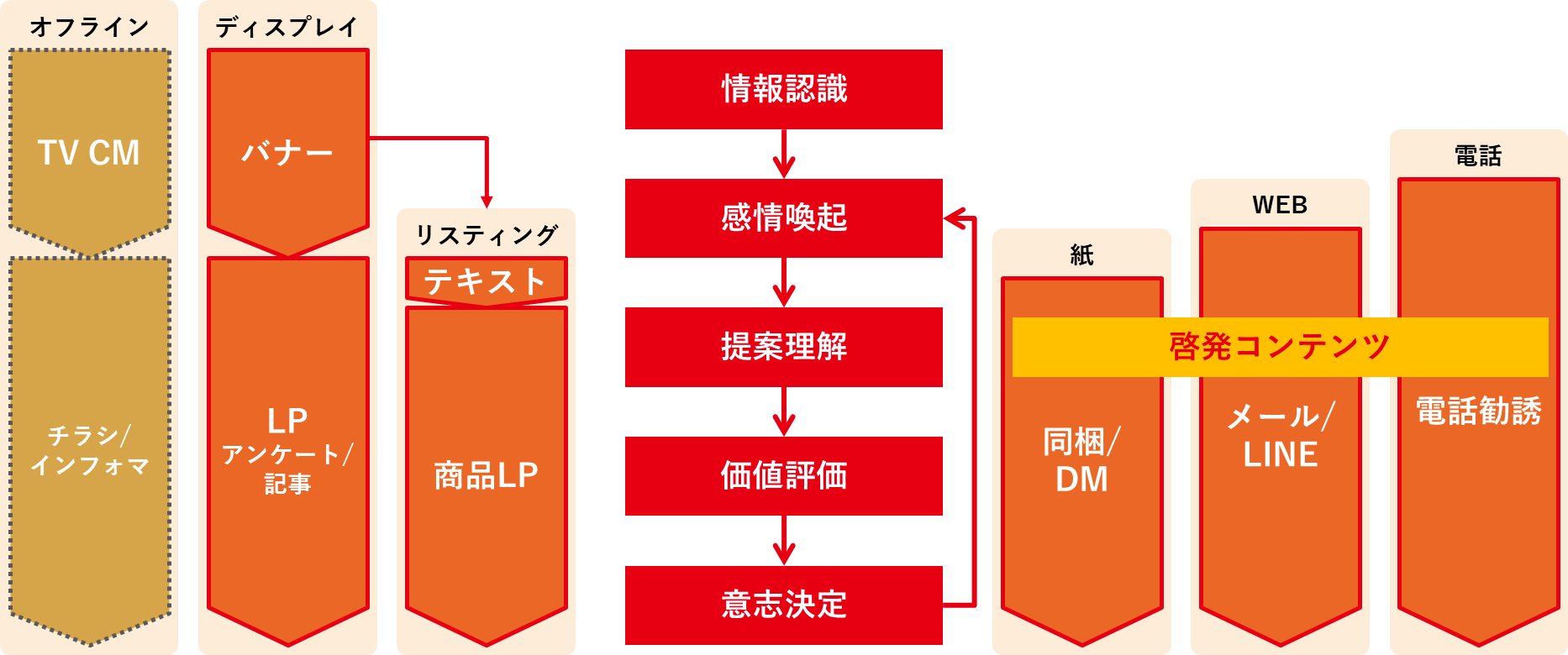

Promotion領域の比較分析では、生活者の行動プロセスを整理した独自の「生活者ファネル」を用いました。

本モデルの特徴は、「情報認識」からすぐ「提案理解」に進むより、「感情喚起」を迂回してから提案理解へ進む方が、購入・継続の確率が上がる点にあります。

更に、下記項目で比較分析を実施し、競合商品と比べて弱くなりがちな領域を特定しました。

- 新規獲得:オフライン/ディスプレイ広告/リスティング広告

- CRM:紙媒体/WEB/電話

競合商品と異なりTVCMを打つ予算がない事、更にエンドクライアントの方針でオフライン広告を停止した事情もあり、ファネル上流(情報認識→感情喚起→提案理解)における接触機会自体が減少していました。したがって戦略は「生活者ファネルの弱点のリカバリー」としました。

その実現に向けた主な戦術は以下の通りでした。

- 情報認識 → 感情喚起の強化

・バナー:訴求方向・デザインのバリエーション拡大

・LP:商品説明LP・アンケートLP・記事LPなど多様なフォーマットを展開

- 提案理解の強化(実現根拠の提示)

・LP:実現根拠の3要素(合理的根拠・ヒューリスティックな根拠・第三者の実感)を網羅

・CRM:成分効能に関する啓発コンテンツを拡充

以上のようにPromotion戦略/戦術は、情報設計でファネル上の弱点を補い、購入・継続への転換率を高めるためのものでした。

まとめ

今回のマーケティング戦略/戦術の策定では、4Pそれぞれで競合商品との比較分析を行い、3つの観点(優位性を高める・条件を拮抗させる・不利を補う)から戦略/戦術を設計しました。

各領域の主要戦略は以下の通りです。

- Product:優位性を高める → 商品選択理由につながる優位点の訴求強調

- Price:条件を拮抗させる → 競争力あるプライシングによるオファー設計

- Place:不利を補う → 露出不足とCRM弱点のリスク最小化

- Promotion:不利を補う → 生活者ファネルの弱点のリカバリー

これらは、前編で策定したBrand Propositionを市場で実現するための具体的な打ち手として設計されたものでした。

尚、今回ご紹介したマーケティング戦略/戦術をベースに、施策を開発/実行するフェーズにも併走させてもらい、ご支援を継続しています。今後は、施策毎の効果検証を行いながら、継続的に改善・磨き上げていく予定です。

Profile